“La façon dont les collections sont construites fait partie de l’histoire intérieure des musées d’art qui n’est pas souvent racontée”, a déclaré Phillip Prodger à CR. La commissaire, auteure et historienne de l’art réfléchit sur un sujet qui fait l’objet d’une attention croissante ces dernières années : le canon culturel. Plus précisément, le processus par lequel certaines œuvres d’un certain nombre d’artistes finissent par apparaître sur les murs du musée et deviennent culturellement significatives, tandis que d’autres pièces sont englouties par l’éther du temps et leurs créateurs sont marqués comme de simples notes de bas de page dans l’histoire.

“Surtout aux États-Unis mais même ici [in the UK], une grande partie est due à des considérations fiscales, de sorte que le donateur récupère quelque chose pour le don », explique Prodger. « Ce n’est pas un échange mutuel, ils ne donnent pas simplement quelque chose à un musée ou à une galerie parce qu’ils veulent qu’ils l’aient. Et même s’ils le sont, cette volonté vient du collectionneur qui veut diriger l’œuvre vers le musée – et cela à sa manière est opportuniste. Les conservateurs doivent donc évaluer à partir de l’ensemble des choses qui sont proposées, que veulent-ils accepter ? »

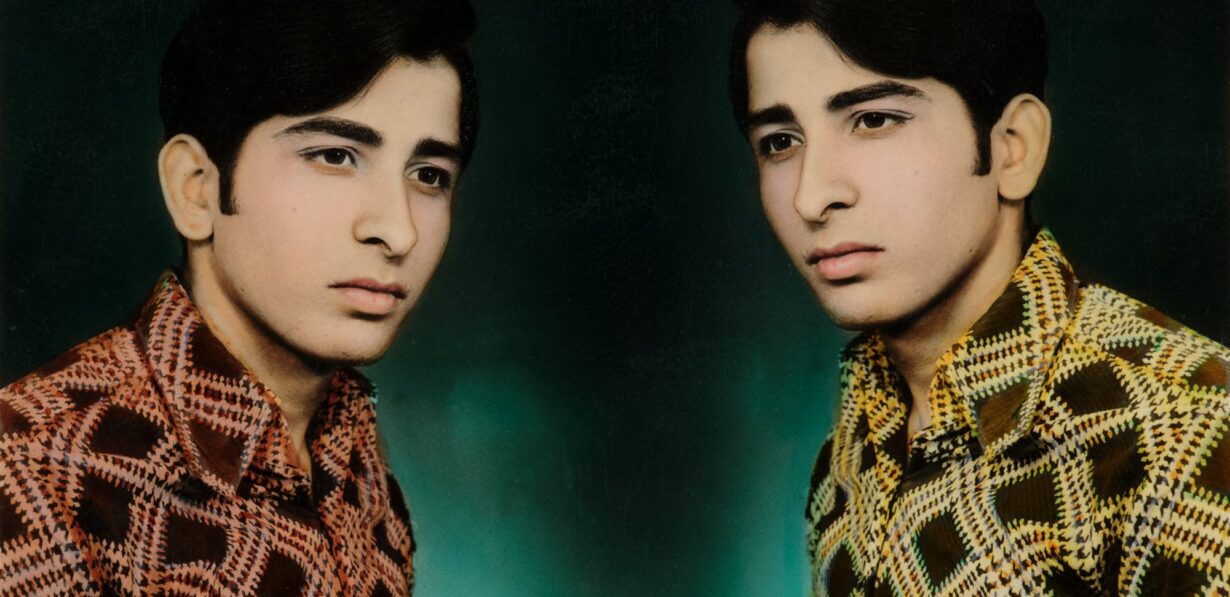

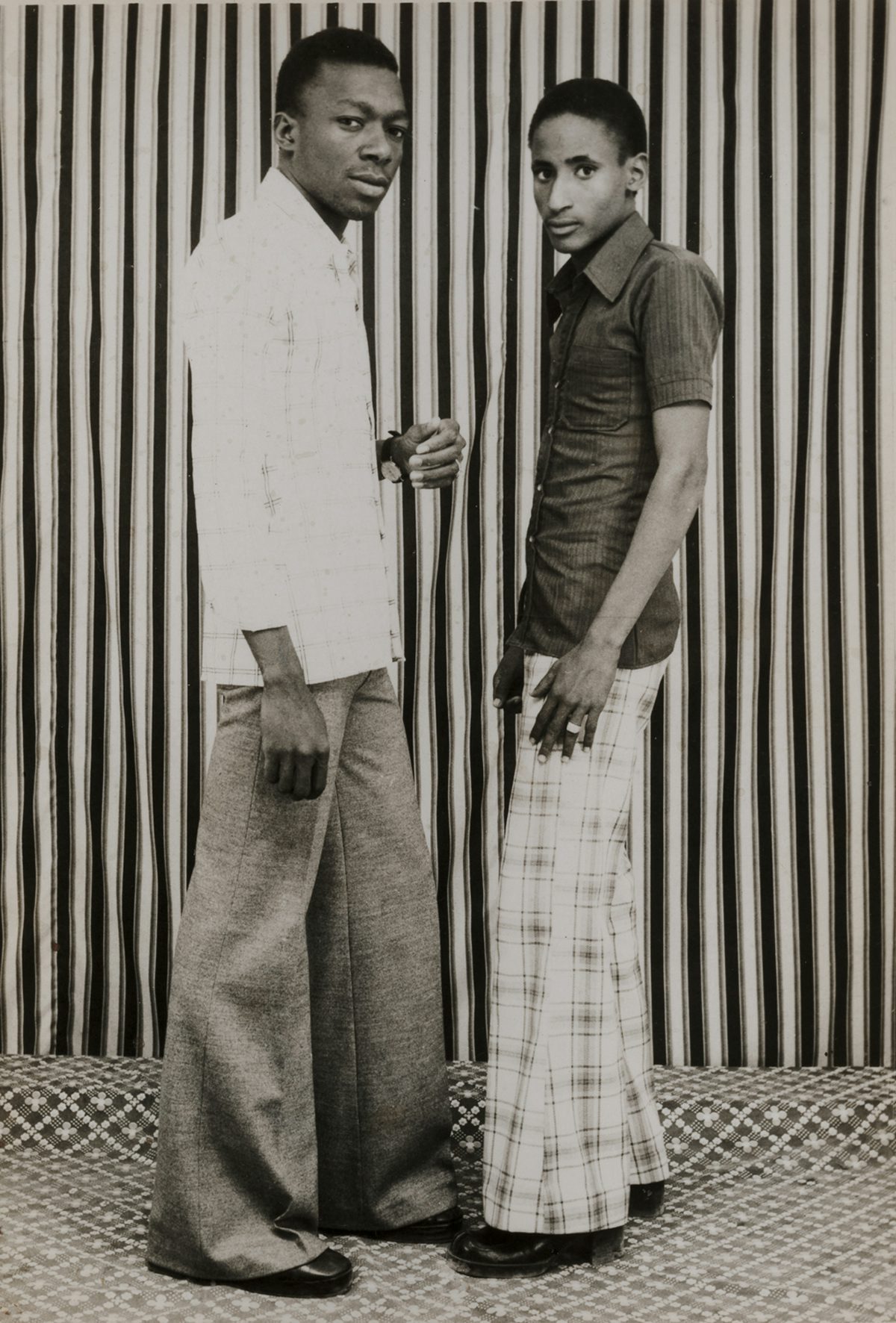

La science imparfaite de la conservation de notre histoire culturelle qui, jusqu’à récemment, était largement dictée par le regard occidental blanc, était une préoccupation majeure lorsque Prodger a cofondé la collection Solander avec son collègue conservateur et PDG de la conservation, Graham Powell. Nommée d’après la boîte noire recouverte de tissu utilisée par les musées pour stocker des photographies et d’autres matériaux, la collection vise à corriger ce déséquilibre historique, avec un accent particulier sur les traditions internationales, les artistes sous-représentés et oubliés, et la diversité de toutes sortes.